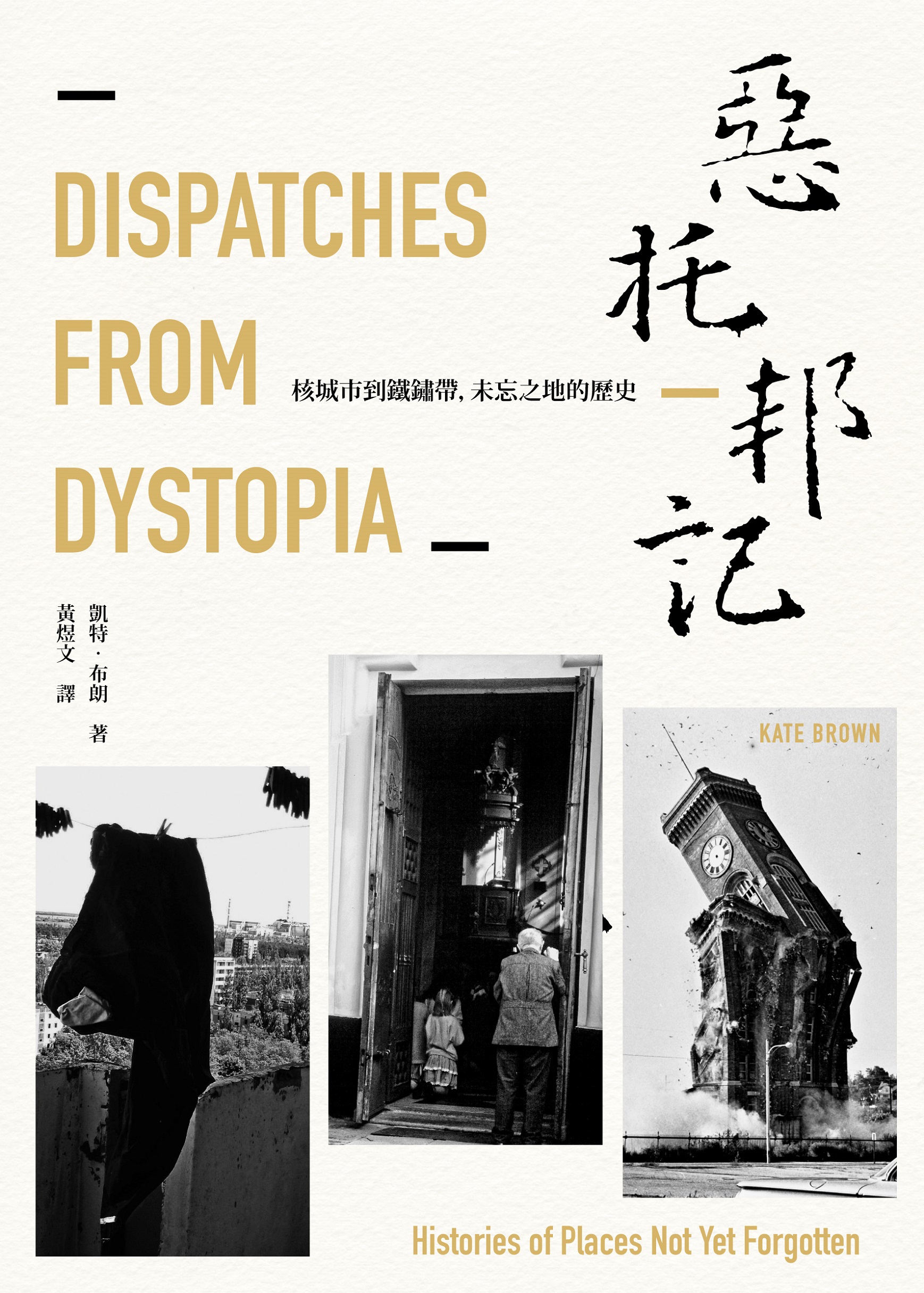

惡托邦記:核城市到鐵鏽帶,未忘之地的歷史

歷史學者做研究時,向來都是以文本為主。各種資料以不同方式傳承下來,讓後世人能夠儘可能地還原真實。然而文本的真實性卻往往令人懷疑,畢竟下筆的人經常帶有主觀意識,往往只能寫出部份的真相。雖然這點可以透過多方面參考來消弭,但如果是那種完全缺少文本的狀況,現今大概只能列為永世之謎不得而知了。

相較於以文本為主的研究,凱特.布朗使用一種稱之為「空間轉向」的研究方式。她主要著重在於空間,或者稱之為「地方」所述說出來的故事。或許與她的生長在現今美國鐵繡帶的背景有關,她們家總是為了生計,一個地方又一個地方的遷徙。一個城市工業沒落了,就舉家搬遷到更能尋找到工作的地方。因此,她偏好探訪所謂的廢墟地方、城市。透過親自探訪,完成以空間為主的歷史。她親身造訪、尋找蜘絲馬跡、訪問留下的人。在地方的文本內容付之闕如時,不失為另一種挖掘出歷史的方式。

在以空間為主的研究中,美國蒙大拿州的鐵路城市比靈斯,與哈薩克的卡拉干達是一個比較的對象。從意識型態來說,一個是強調自由民主,一個是極權無產階級,但這兩座城市在規劃上卻是驚人似地相像,皆長成格子狀。當然,形成它們的過程總是有巨大差異,但如果僅以空間的角度來看,卻看不出資本主義與共產主義兩者有什麼差別。

相較於人聚居再形成城市的傳統方式,這兩個地方都是先有城市,然後再將人送過去。蒙大拿的比靈斯是鐵路公司建造鐵路後所形成的。在這片荒蕪之地,公司透過鼓動人心、美好的宣傳,讓遠在天邊的東岸居民形成了一種無比美好的想像。這兒的土地被搶購一空的同時,一根樑柱都還沒插下去。許多人被不存在的美好吸引,將積蓄都用來購買土地。等到坐了火車來到這兒,才發現他們連水電都要自己處理。他們貸款、耕種,等到收成時,還清貸款,然後幸運的話就能存下一點錢。但在價格不好時,他們還了貸款,就沒有錢生活了。於是他們只能愈貸愈多,生活逐漸陷入無可自拔的境地。美國是一個強調自由的國家,但在這種自由之下,卻有許多人被束縛住,無法逃脫。在高層次的宣傳上,他們反而被拿出來當成表率,被強調為具有西部拓荒精神的標竿人物。

在光譜另一端,哈薩克的卡拉干達建造來開採當地的礦產,人員的組成大多是被放逐者。這些人因為有通敵的嫌疑,所以被流放至此。但流放並不如一般人想像中地絕望,因為官員總是會將流放之地形容成一塊未開發的處女地,只要辛勤工作,就能得到屬於自己耕種的農場。於是,許多在烏克蘭中部多沼澤之地,經常受饑荒的人民,他們反而是自願被流放至此的。抵達後他們被管制,每天賣力工作,在黨的制度下求得溫飽。

格子狀的設計,對規劃者來說比較容易作成區隔,切割成一塊塊單位做後續的處理、出售。兩個完全相異的意識形態,卻在工業化的推波助瀾之下,最終還是形成了幾乎一致的格子狀城市。工業化讓這兩個國家一躍成超級強權。以勞動力來說,美國有源源不絕的移民,蘇聯則是有放逐不完的人民公敵。

歷史學家在研究之中,通常不會將自己置入於文字中,這是一種假裝的客觀。每個歷史學家在自己的作品中,幾乎不可避免地會有主觀意識。等於在文本內容中,每個人的文化及背景皆構成了文字的走向。在對空間的想像中,文本不可或缺地形塑了我們的初步印象。

於是提起車諾比,我們想像那是一個核災城市,裡頭空無一人,死氣沉沉。有一個烏克蘭網美,就在網站說父親是車諾比核科學家,自己有通行證能夠進入。她提供了一張無人高速公路上的個人與機車的合照,讓觀看者對於女性獨立自主以及車諾比與世隔絕下了美好的註解。然而等到作者親身到車諾比之後,才發現這一切都是謊言。整個大區域中,的確有因為核災而無人的地區,但車諾比的中心地帶卻是有許多住民,作者還每天晚上都到酒吧。

像這種文本很容易在主觀下,被遠方不知情的人視為事實。然而我們要說拍照的人錯了嗎?放上一張照片,附上簡短的文字,並不能講述所有的現實。所有相關的解讀都是被觀看著「主觀」詮釋的。我們要說她騙了我們,還是我們被自己騙了?相同的,如果我們將地方視為無聲的存在,那麼有聲的我們,看見之後,又會做如何的詮釋?

歷史事件真實地發生,但原因、過程卻是後人各自解讀,其帶來影響是眾說紛紜。文本在這中間的角色是最重要的,但很可惜的是,透過一代代無意或有意的傳承之下,歷史往往會偏離軌道,非常非常遠。

歷史學者做研究時,向來都是以文本為主。各種資料以不同方式傳承下來,讓後世人能夠儘可能地還原真實。然而文本的真實性卻往往令人懷疑,畢竟下筆的人經常帶有主觀意識,往往只能寫出部份的真相。雖然這點可以透過多方面參考來消弭,但如果是那種完全缺少文本的狀況,現今大概只能列為永世之謎不得而知了。

相較於以文本為主的研究,凱特.布朗使用一種稱之為「空間轉向」的研究方式。她主要著重在於空間,或者稱之為「地方」所述說出來的故事。或許與她的生長在現今美國鐵繡帶的背景有關,她們家總是為了生計,一個地方又一個地方的遷徙。一個城市工業沒落了,就舉家搬遷到更能尋找到工作的地方。因此,她偏好探訪所謂的廢墟地方、城市。透過親自探訪,完成以空間為主的歷史。她親身造訪、尋找蜘絲馬跡、訪問留下的人。在地方的文本內容付之闕如時,不失為另一種挖掘出歷史的方式。

在以空間為主的研究中,美國蒙大拿州的鐵路城市比靈斯,與哈薩克的卡拉干達是一個比較的對象。從意識型態來說,一個是強調自由民主,一個是極權無產階級,但這兩座城市在規劃上卻是驚人似地相像,皆長成格子狀。當然,形成它們的過程總是有巨大差異,但如果僅以空間的角度來看,卻看不出資本主義與共產主義兩者有什麼差別。

相較於人聚居再形成城市的傳統方式,這兩個地方都是先有城市,然後再將人送過去。蒙大拿的比靈斯是鐵路公司建造鐵路後所形成的。在這片荒蕪之地,公司透過鼓動人心、美好的宣傳,讓遠在天邊的東岸居民形成了一種無比美好的想像。這兒的土地被搶購一空的同時,一根樑柱都還沒插下去。許多人被不存在的美好吸引,將積蓄都用來購買土地。等到坐了火車來到這兒,才發現他們連水電都要自己處理。他們貸款、耕種,等到收成時,還清貸款,然後幸運的話就能存下一點錢。但在價格不好時,他們還了貸款,就沒有錢生活了。於是他們只能愈貸愈多,生活逐漸陷入無可自拔的境地。美國是一個強調自由的國家,但在這種自由之下,卻有許多人被束縛住,無法逃脫。在高層次的宣傳上,他們反而被拿出來當成表率,被強調為具有西部拓荒精神的標竿人物。

在光譜另一端,哈薩克的卡拉干達建造來開採當地的礦產,人員的組成大多是被放逐者。這些人因為有通敵的嫌疑,所以被流放至此。但流放並不如一般人想像中地絕望,因為官員總是會將流放之地形容成一塊未開發的處女地,只要辛勤工作,就能得到屬於自己耕種的農場。於是,許多在烏克蘭中部多沼澤之地,經常受饑荒的人民,他們反而是自願被流放至此的。抵達後他們被管制,每天賣力工作,在黨的制度下求得溫飽。

格子狀的設計,對規劃者來說比較容易作成區隔,切割成一塊塊單位做後續的處理、出售。兩個完全相異的意識形態,卻在工業化的推波助瀾之下,最終還是形成了幾乎一致的格子狀城市。工業化讓這兩個國家一躍成超級強權。以勞動力來說,美國有源源不絕的移民,蘇聯則是有放逐不完的人民公敵。

歷史學家在研究之中,通常不會將自己置入於文字中,這是一種假裝的客觀。每個歷史學家在自己的作品中,幾乎不可避免地會有主觀意識。等於在文本內容中,每個人的文化及背景皆構成了文字的走向。在對空間的想像中,文本不可或缺地形塑了我們的初步印象。

於是提起車諾比,我們想像那是一個核災城市,裡頭空無一人,死氣沉沉。有一個烏克蘭網美,就在網站說父親是車諾比核科學家,自己有通行證能夠進入。她提供了一張無人高速公路上的個人與機車的合照,讓觀看者對於女性獨立自主以及車諾比與世隔絕下了美好的註解。然而等到作者親身到車諾比之後,才發現這一切都是謊言。整個大區域中,的確有因為核災而無人的地區,但車諾比的中心地帶卻是有許多住民,作者還每天晚上都到酒吧。

像這種文本很容易在主觀下,被遠方不知情的人視為事實。然而我們要說拍照的人錯了嗎?放上一張照片,附上簡短的文字,並不能講述所有的現實。所有相關的解讀都是被觀看著「主觀」詮釋的。我們要說她騙了我們,還是我們被自己騙了?相同的,如果我們將地方視為無聲的存在,那麼有聲的我們,看見之後,又會做如何的詮釋?

歷史事件真實地發生,但原因、過程卻是後人各自解讀,其帶來影響是眾說紛紜。文本在這中間的角色是最重要的,但很可惜的是,透過一代代無意或有意的傳承之下,歷史往往會偏離軌道,非常非常遠。

留言

張貼留言