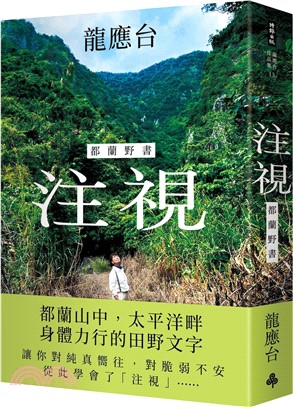

注視

夏天拜訪霞慕尼,在離開布列文湖時,兩小子蹲在小水漥前專心注視著,並未聽見我們離去的指令。我好奇他們在看什麼,於是湊過去看。他們在觀察水漥裡的負子蟲,會在水面上產生一個個的泡泡。

大兒子的觀察力很敏銳,總是能夠發現土地上微小的細節,包括人類掉落的物品。

他愛撿一些有的沒有的,因此常常看見他背包裡有許多奇怪的東西。每次大兒子走過的路線,小兒子會抱怨都撿不到東西了。

說來慚愧,帶孩子上山的目的是什麼?有的時候只是我們想就近看得見他們,就以為盡到了保護的義務。再多一點,可以用強身健體的理由。但孩子們上山的目的,往往跟大人不同。當我們沉浸在大自然雄壯遼闊之美時,他們注視的,往往是岩石裂縫中、泥土青草上,那幾隻沒見過的動物或昆蟲。

而我們這些大人,往往還會因為行程規劃的關係,催促著他們趕快動身。

正念中的專注,一次注意一種微小的事物。比如風吹拂時,就閉上眼睛,專心用觸覺去感受風吹過皮膚。小孩子們天生有這種能力,只因為他們擁有的好奇心、觀察力,讓他們用雙眼仔細觀察、用腦袋細細推敲,眼前所見是何種事物。

然而這種能力,卻隨著受到的教育愈來愈多,愈社會化之後,漸漸地失去。生活上各種擄獲他們注意力的有趣事物,也漸漸地佔據更多他們的大腦。

近代飲食高度的分工,我們常見到的雞,僅是超市裡被分割包裝完畢的雞胸、雞翅、雞腿…而已。曾幾何時,我們生活周遭幾乎都看不見雞了。那麼,我們常說「雞生蛋」,因此想要有蛋,就要有一隻公雞跟母雞,對吧!

或許我們對隨手可得的食物,不曾思考過它們的來由。但小時候在農村長大的孩子,或許會有印象,家裡養的都是母雞,就可以生蛋了…

對於不曾仔細注視、觀察的非人類物種,直覺就是以人們整體社會的角度去詮釋牠。於是,我們認為狗是人類忠心的伙伴、狼是陰險狡猾的生物、蛇是冷血無情的爬蟲類。對於後兩者,人類總以保護自身安全為由,見到牠們就欲除之而後快。

所謂要與生物和平共處,如果想試試是不是種口號,就必須實際面對它,並且相依於自身能不能生存與否才能知道。這就跟道德一樣,往往在可以不受到任何懲罰的情境,才顯得高貴。

書名叫《注視》,或許與內容並非全然相關,純粹是作者旅居台東都蘭山中的一些所見所聞所想。身為農村女兒,歷經了大半生都市生活的便利,要再回到鄉野山中,卻也體驗到大多數情況並非所想。

人類,經常把自己估得太高。總以為在房間裡運籌帷幄,世界萬物就會如我們想像地轉動。但現實,往往與此差距甚大。

留言

張貼留言